今週は第40候(8月23日~27日)

綿の柎開く(わたのはなしべひらく)

綿を包む蕚が開き始める時節。

「はなしべ」とは、花の蕚のこと。

2018.08.22更新

農学部出身者として「農」という文字になぜか引かれてしまいます。

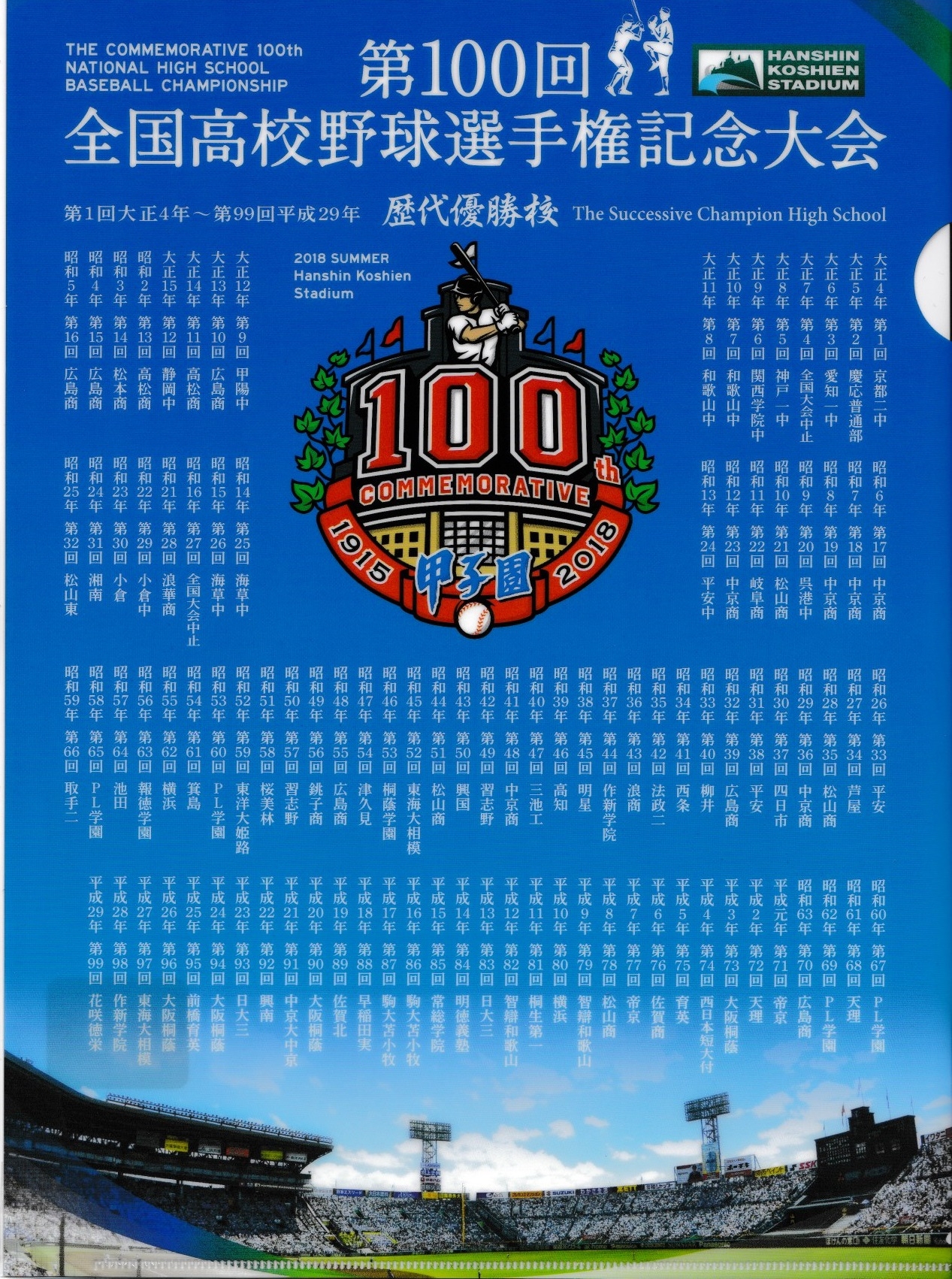

金足農業高校の活躍でもう一度、

農=食=生きるという事について考えてみましょう。

縄文時代から生活習慣として神道の「かみ」と

農耕や植林を通して「農」をひたすら行ってきた日本人。

ちょっと嬉しい準優勝です。

全国農業高校という言霊が響きわたりました。

全員地元の学生です。

秋田県がプロジェクトを組んでず~と前から応援していました。

投稿者:

2018.08.20更新

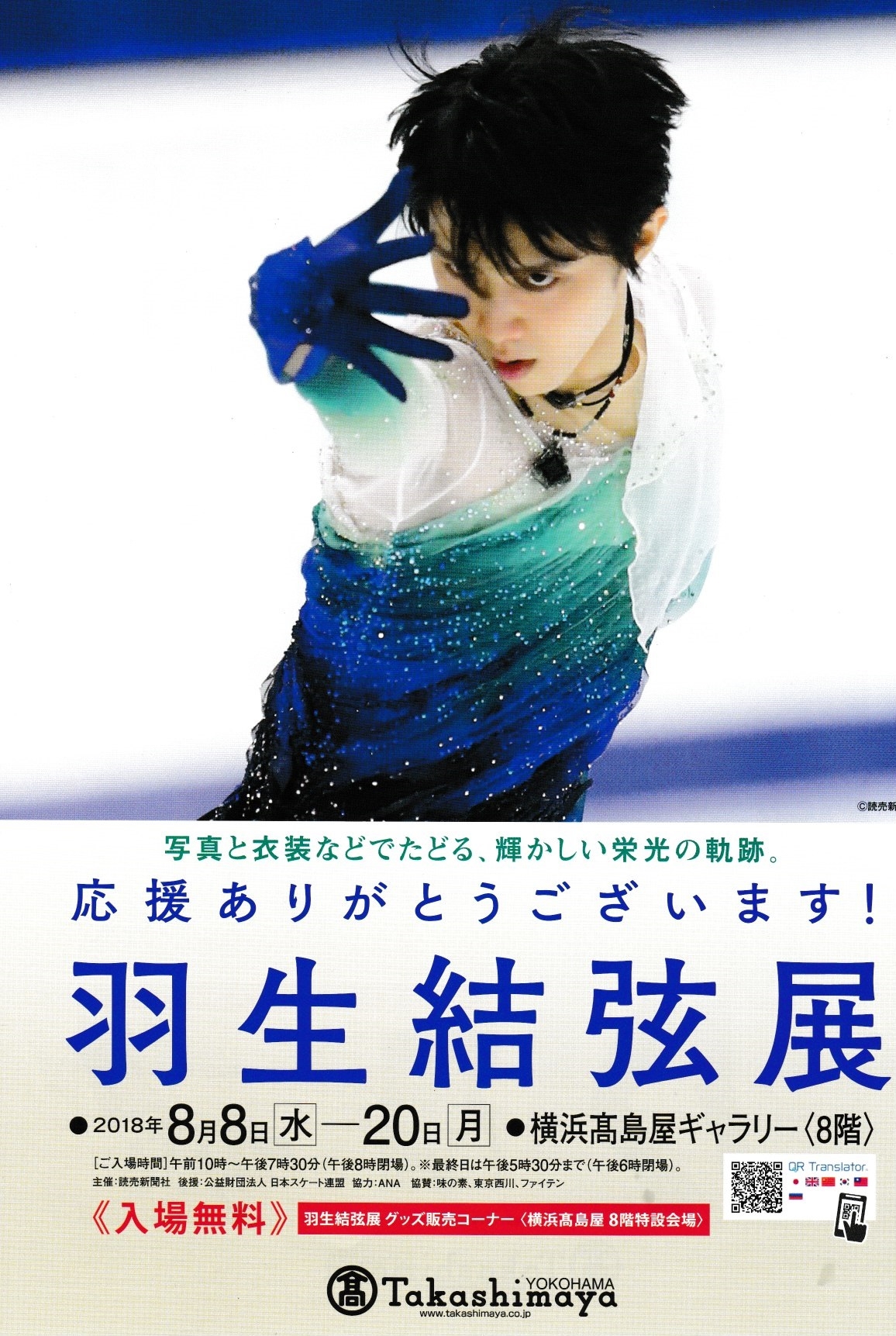

羽生結弦展

祝入場者50万人突破

当院のクライアントさん、株式会社キイヤ勤務のボディ製作者人A・A氏の特注製作、羽生選手衣装専用ボディに着せられた衣装に来場者が皆感動していました。

色々なボディがあります。ご自宅のオブジェにいかがですか。

ご自宅・お部屋のインテリアにボディはいかが。

カタログは当院にあります。

横浜高島屋での展覧会では読売新聞号外がプレゼントされていました。

私も頂いてきました。

ポスターの前に立つと,何か暖かい圧力を感じます。気を感じてみて下さい。是非当院へ。

此の世の物も,あの世の物も。物質は皆、波動を出しています。「見えないもの」は肌で感じます。「気力」「元気」『本気」「やる気」・・・

健康のもとは「氣」。羽生選手の気力をもらっちゃいましょう!!

A.A氏からのミッションを受け、レモンサワーフェアーへ移動!

名人A・A氏の指示で.赤レンガ倉庫の広場で行われていたイベント、レモンサワーフェアーに立ち寄りました。

残念ながら大行列の為、100種類から選べるオリジナルレモンサワーは

呑まずに帰ってきました。

あの、北の工作船もまだありました。

見学させていただいた時の事を思い出しました。

ラッキーなことに

あの、飛鳥Ⅱが大桟橋に停泊中、その大きさにビックリ!!

公園は大変にぎわっていました。久しぶりの横浜見聞録。

投稿者:

2018.08.15更新

お盆のこの時期。

京の文化を発信する<株>らくたち の社長 若村亮氏の「京の異界めぐり」という講座を受講しました。

古代より自然をあがめ、おそれ、神道という生活習慣を持っていた日本人が1400年前仏教が伝来し神仏習合という新しい思想を作り上げました。

「教義のない神道」の神主である天皇までも、仏教の御利益思想に心酔し東大寺や興福寺を建てました。

権力闘争を行い、人を殺したり、心めたい事を繰り返し、自然現象にまで、自分の犯した罪の為の怨霊の仕業ではないかと恐れ始めました。

仏教の教義では「救われる」「願が叶う」と教えてくれます。神道は「お願い」は聞いてくれません。

祓い・清めてくれるだけで、我々に都合の良い事は何も教えてくれません。

神主さんの説法を聞いたことありますか?神主は説教しません。

清く・正しく・美しく。唯「在る」だけです。

初代の怨霊は聖武天皇の井上内親王のようである。

当時の天災や疫病が、桓武天皇が天皇になる為の、策略や悪行により陥れた、(桓武天皇の母は百済の人?です。

千年以上前からお隣の国の人が日本でもめごとを起こしていたのです。縄文時代にも。)

井上内親王の「祟り」ではないかとおそれ、神社・仏閣を創設し、しずめようとしたのです。

僧侶や陰陽師が暗躍していたのでしょう。(私の考察です。)

京都には多くの神社・仏閣がありますが、本当は恐ろしい、お寺・神社が沢山あるのです。

お盆のこの時期にぴったりの講座でした。

古事記・日本書紀の編纂以来、何か怪しい社会になってしまった様な気がします。

日本の古代史を隠してしまいました。

そんなわけで、本当の日本人に出会う為、

縄文文字の文献に興味をいだき縄文人の作っていた、社会・文化から色々学ぶ事ができました。(日本人のルーツから宇宙のことまで。)

「京都の魔界めぐり」してみませんか?決して祟りませんから大丈夫です。

大好きなお寺や神社をちゃんと調べると、とんでもない事の為に作られたものだったりします。

くれぐれも神社に「お願い」にいってはいけません。

今の世の中も「うそ」で作られたものばかり、しかし昔の人と違って「タタル」と思って反省する人は全くいなくなってしまいました。

日本人ではなくなた人々が社会を牛耳っています。我々日本人は何処へ行くのでしょうか。「お盆」ご先祖様に感謝しましょう。

体調不良は「タタリ」では有りません。原因と結果の物理現象と体内の化学反応です。

しかし、改善させるのに気功や言霊もとてもよく効きます。ゴーストバスター?もやっちゃいます。

当院の治療をお楽しみ下さい。

投稿者:

2018.08.13更新

一個の道具のように自分を分析しなさい。

自分自身に対して百パーセント率直でなければなりません。

欠点を隠そうとせずに、正面から向かい合うのです。

オードリー・ヘップバーン

「オードリー・ヘップバーン物語」(集英社)

投稿者:

2018.08.09更新

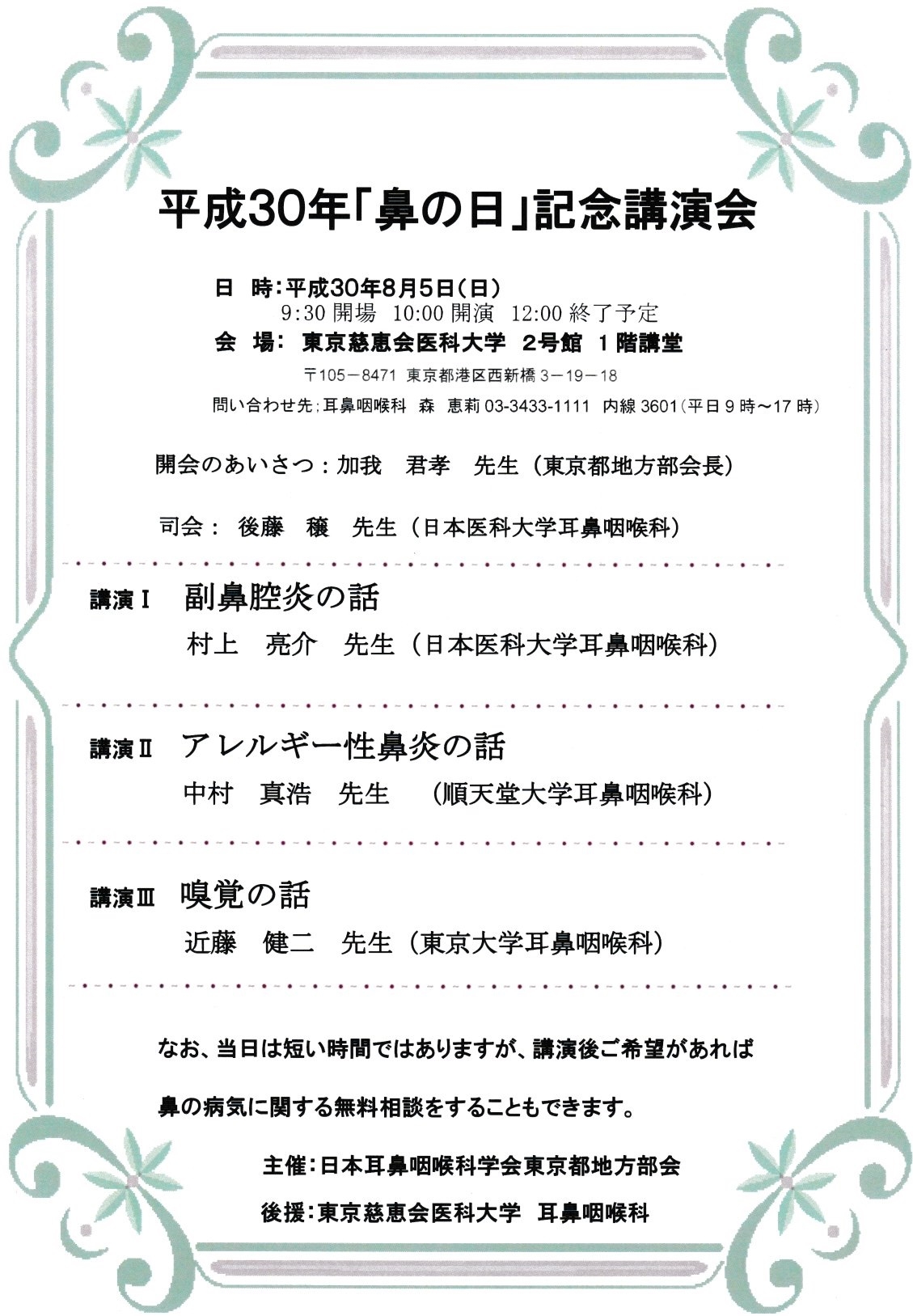

8月7日は鼻の日

東京慈恵会医科大学講堂で日本耳鼻咽喉科学会の講演会(三演題)がありました。

① 副鼻腔炎

② アレルギー性鼻炎

③ 嗅覚

について専門医師の講義がありました。

私が興味を持ったのは東京大学の近藤健二医師による嗅覚の講義。臨床のお話のみではなく

嗅覚そのものに対する先生の研究、又海外で研究結果を発表され嗅覚とは何なのかを

詳しくお話していただきました。

・アフリカ象は臭覚神経を哺乳類の中で最も多く持つ動物の一つである。

・鳥類、人間は臭いが苦手(鈍感)

・どんな臭いも3つの臭球で処理をし臭いを分類する。

・臭いは記憶と関係する

・「認知症」と「臭い」は直接関係する。

・臭覚トレーニングが有効に効く。 etc.

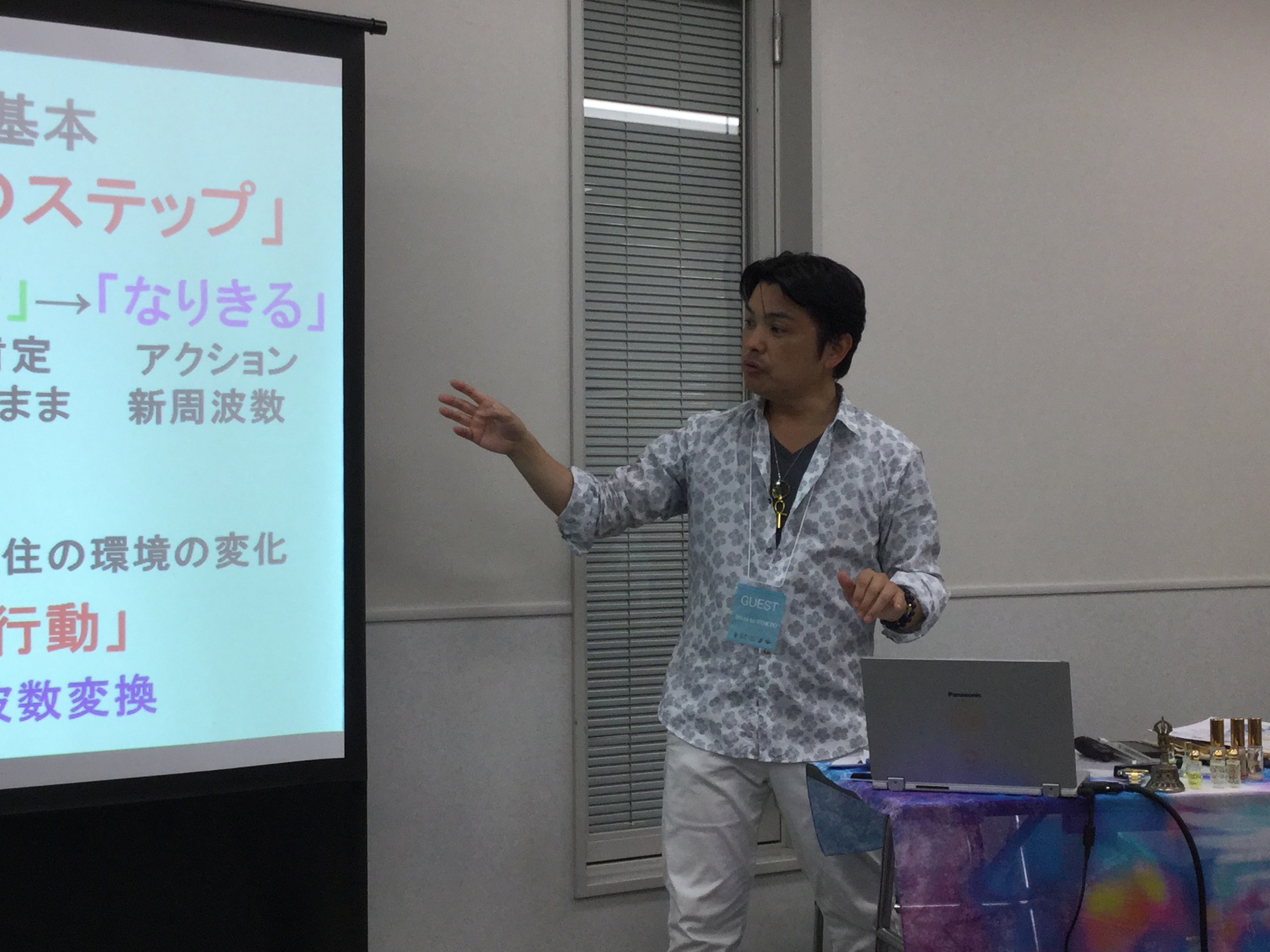

午後、東京ビックサイトで開催中の「癒しフェア」へ。

山岡尚樹氏による「エジプト神秘の香りと音のパワーで潜在脳力アセンション」というワークショップに出席してきました。

耳鼻科学会の近藤先生の嗅覚の講義とバッチリ同じ「臭いと脳の関係」。実践のワークショップで臭覚の医学的講義を受けた後で理解が倍増しました。

5千年から1億年前にエジプトでは臭いと音叉の音を利用して能力開発や各種疾患の治療を行っていました。

縄文時代のフトマニ、カタカムナ、ホツマツタエの文献とも通ずる事が多数あります。

1ヶ月前に山岡氏が日本へ持ち帰ったしたエジプト製エッセンシャルオイルを利用したセッションを受けてきました。

エジプト「ファラオ」が行っていた儀式を受け「ファラオ」のエネルギーが入ったかも知れません。

今週からの治療もちょっとお買い得かも知れません。

元七田チャイルドアカデミー右脳開発プロデューサー 山岡尚樹氏

おまけ!

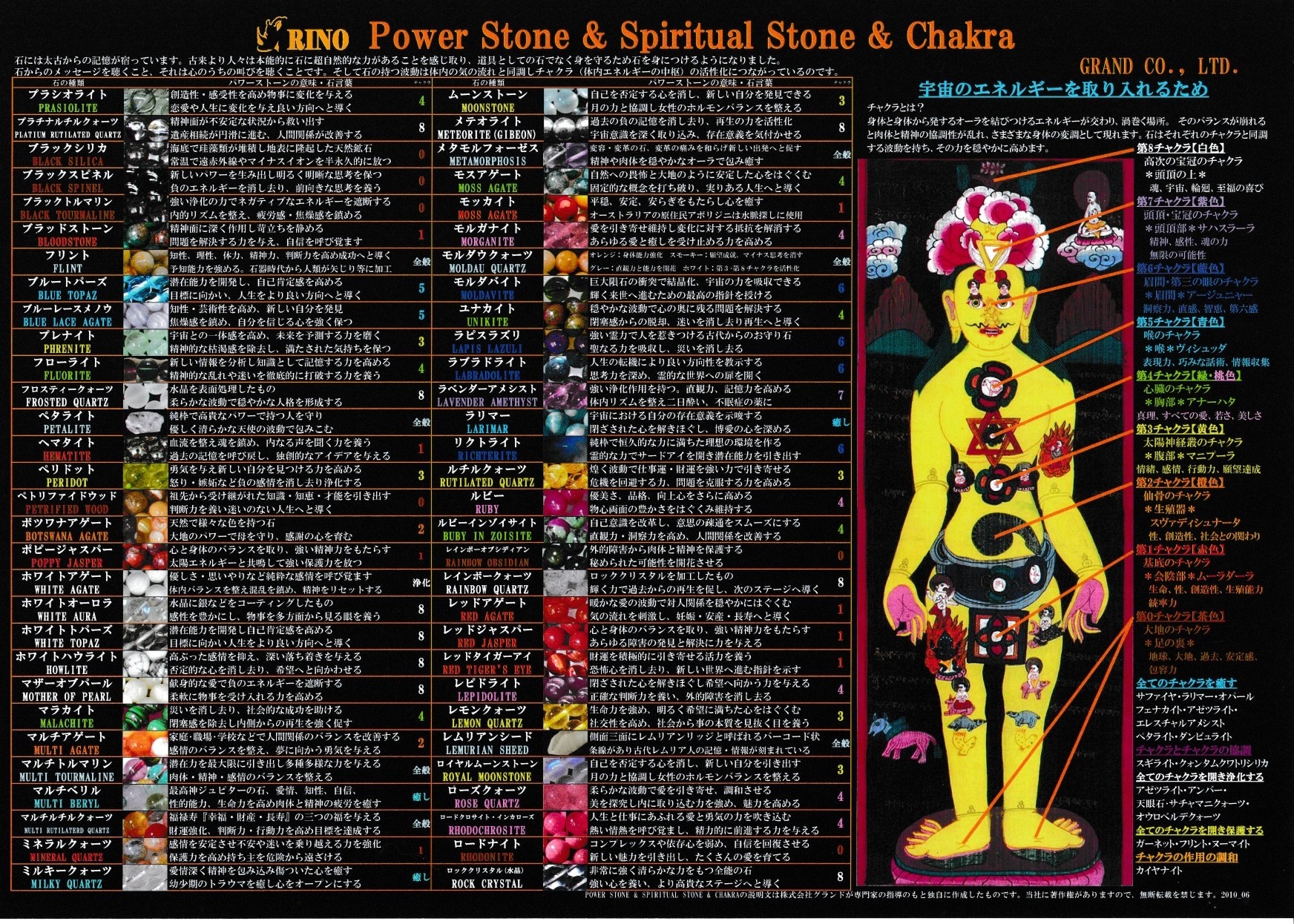

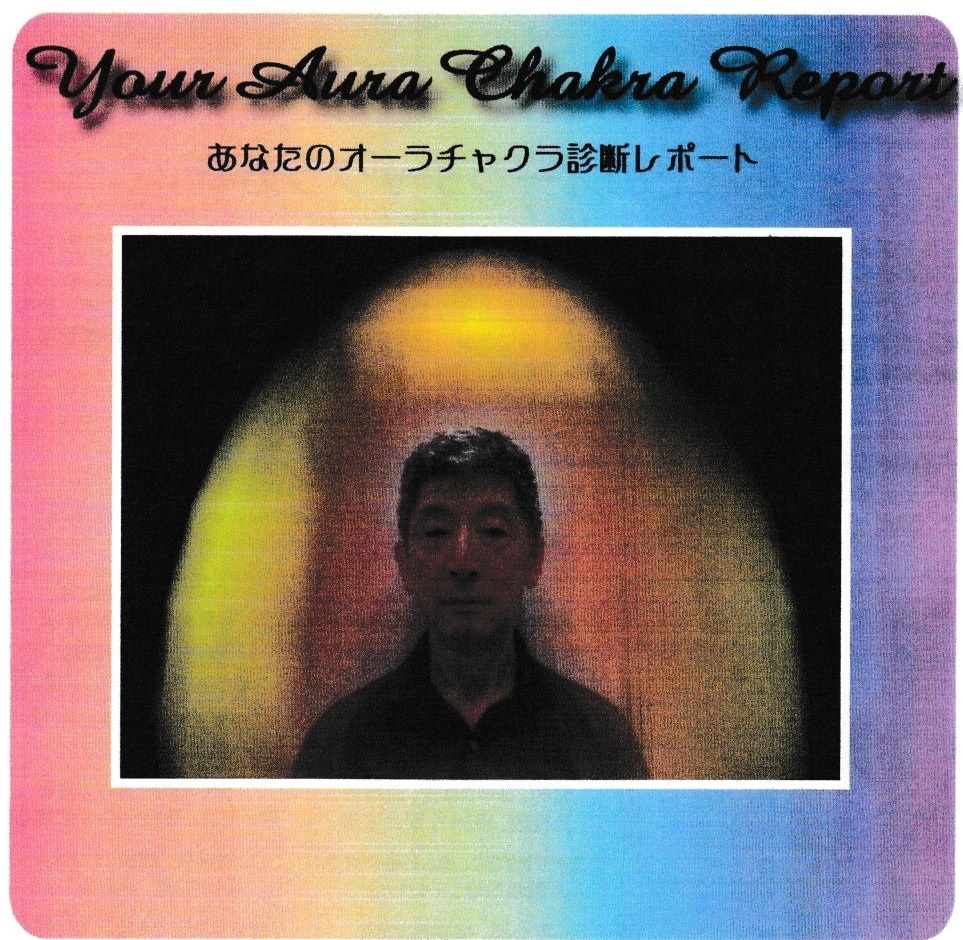

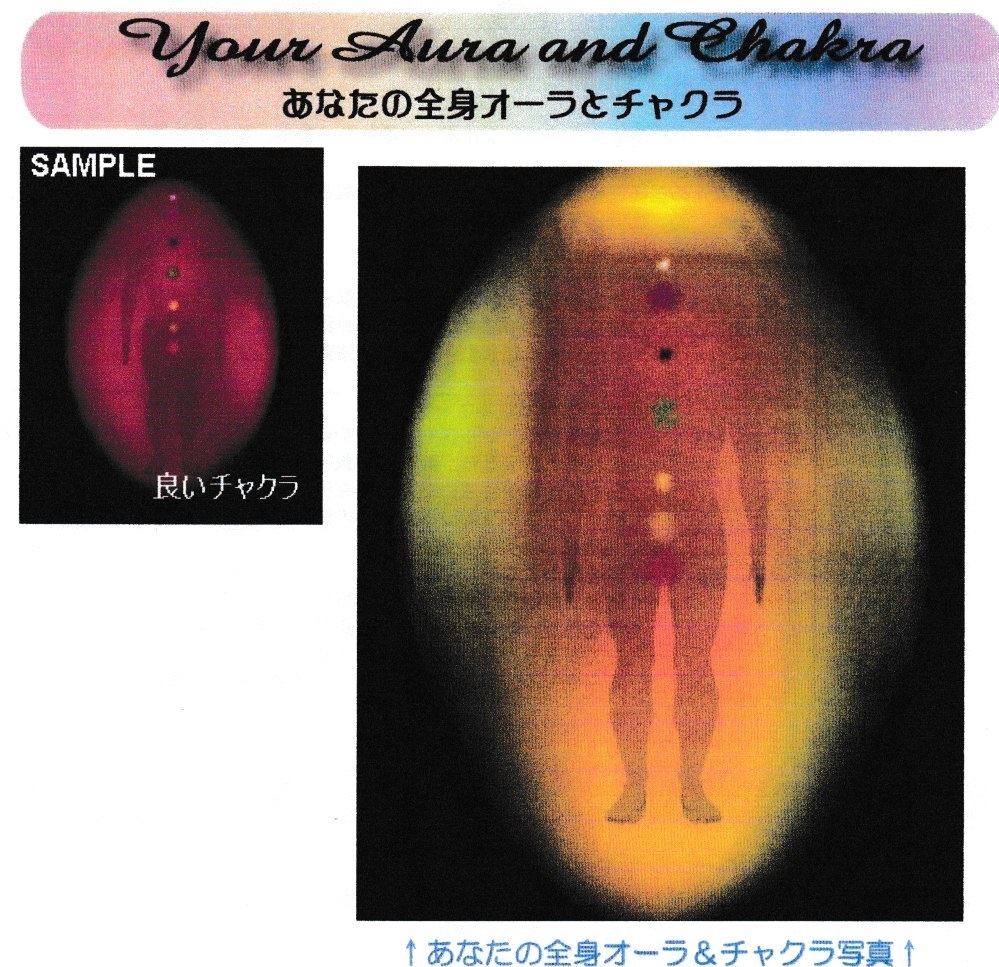

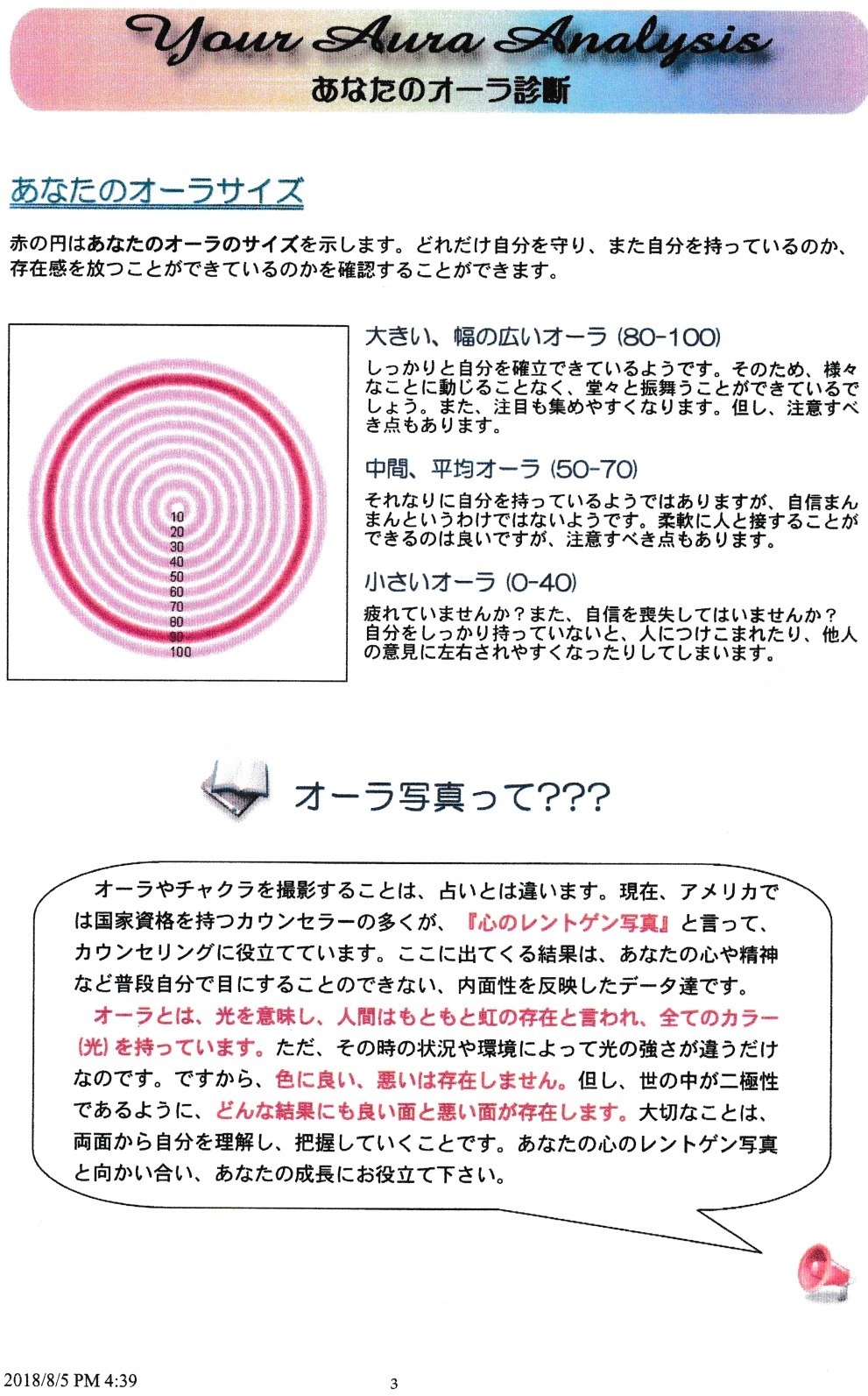

オーラ チャクワ診断

オーラ?なんて聞くといかがわしいと思われる方もいらっしゃるかと思いますが

20年ほど前から私はチャンスがあれば写真を撮っています。

ドイツの波動医学等、米国では健康チェックのバロメーターとしてレントゲン写真と同じ感覚で使用しています。

日本の保険医療の概念に洗脳、催眠をかけられている私達にはちょっと馴染みが浅いのですが。

「物理学や化学」的に人間をチェックする方法が沢山あります。

薬を使わない病気の治し方も色々あるのです。

病気になる前の予防にも役立ちます。

オーラー診断により

・心と身体

・社会生活

・対人関係と恋愛

・仕事とお金

・健康と成長 etc

が占いでなく科学的に分析、診断されています。

私のデーターは院内でご覧下さい。

当院の波動治療

投稿者: